труды - works

≈ Главная Об авторе и трудах Книги Статьи и доклады ≈

≈ Воспоминания Экспедиции Документы Письма ≈

≈ Фотогалерея Аудио Видео Мои гости ≈

≈ Творческие связи ≈

ПЕНИЕ И ГОВОРЕНИЕ

(Пролегомена к антропофонике)1

SPEAKING AND SINGING

(Prolegomena to Anthropophonics)

Она ещё не родилась,

Она и музыка, и слово,

И потому всего живого

Ненарушаемая связь...

Осип Мандельштам (Silentium, 1910)

I

Современная ситуация

Наше время можно с достаточной определённостью ощущать как переломное для музыкальной фольклористики. К последнему десятилетию ХХ века созрели условия не просто для смены основополагающих представлений и не только в рамках названной и имеющей уже продолжительную историю научной дисциплины, но и для весьма радикальной переориентации всей системы исходных методологических установок в гуманитарных науках. Очевидно, одной из наиболее существенных примет рубежа двух тысячелетий именно и окажется методологическое переустройство большинства областей научного знания о культуре, в том числе и музыкальной фольклористики. Такая переориентация, возможно, даст право говорить о своего рода методологической революции, которая уже началась и широким фронтом наступает в целом ряду научных дисциплин.2

Многие согласятся, что к концу ХХ столетия именно гуманитарное знание всё больше и больше стало задавать ориентиры и определять ситуацию и результативность науки вообще, включая фундаментальное технологическое знание. Последнему пришлось потесниться, поставив под сомнение своё бесспорное в прошлом лидерство даже и во мнении широко мыслящих представителей естественных дисциплин3. Наконец действительно начинают вырисовываться контуры единого целостного знания о природе и человеке, в котором знания о человеке приобретают едва ли не определяющее значение.

Если выражение «язык науки» имеет под собой не только метафорическое, но и терминологическое, науковедческое основание, то, следовательно, можно и нужно говорить о различных научных парадигмах и их взаимодействии. В таком случае революция в науке, по существу, есть смена основополагающей системы представлений, что может первоначально восприниматься как изменение исходной («корневой») метафоры.

Однако, научные революции нашего времени имеют существенную особенность и связаны, как представляется, с новым типом научного мышления, необязательным в прошлом. Теперь речь чаще заходит не о замене одной научной парадигмы другой, нередко в чём-то противоположной, а о необходимости сочетать тем или иным способом мышление в обеих парадигмах — прежней и новой. Это требует соответствующего типа учёного — человека, не ограничивающегося одной, раз и навсегда выработанной установкой, единожды усвоенной или выработанной научной позицией, и даже не просто обладающего способностью сменить её на иную. Для гуманитарного знания, идущего на смену прежнему, становится свойственна многоосновность, полипарадигмальность, т.е. умение рассматривать явление одновременно с нескольких разных оснований, занимая по отношению к этим последним особую, независимую позицию, дающую некое интегральное знание и позволяющую осознанно и свободно переходить из одной системы научных представлений в другую и, тем самым, видеть объект своего знания «голографически».

Непонятым оплотом вероятностного знания в эпоху технологической прямолинейности и одномерности была музыка. «Классическая европейская музыка предстает как художественное, интуитивное моделирование представлений, которые стали характерны для научной мысли только в ХХ веке» (Аркадьев 1993, 100-101). «Есть некая ирония в том, что неизбежность включённости субъекта в любой научный эксперимент и его влияния на результаты наблюдений была впервые признана не там, где она выступает с наибольшей очевидностью — в области искусства, создаваемого человеком и для человека, — а в физических науках, где она формулируется как принцип дополнительности» (Орлов 1992, 124).

Но о необходимости и естественности новой, вероятностной установки в сфере искусства и музыки писалось уже достаточно давно. В России об этом одним из первых и «дальше» других думал М.М. Бахтин в статье «К методологии гуманитарного знания» (Бахтин 1979, 362). Об «инонаучной форме знания, имеющей свои внутренние законы и критерии точности» прекрасно писал С.С. Аверинцев (Аверинцев 1971, стлб. 828).

Не последнее место принадлежало в этом отношении и нашей области гуманитарного знания — музыкальной фольклористике. «Эффект воздействия наблюдателя на наблюдаемый объект, обнаруженный в науке ХХ века... Речь идёт не только о физике микромира (элементарных частиц), в которой он установлен ранее всего, но и в гораздо более близкой к науке о музыкально-мыслительной области — фольклористике" (Бонфельд 1991). Об этом говорил, в частности, и И.И. Земцовский (Земцовский 1982, 20).

Если взглянуть назад, то можно наблюдать, как в музыкальной фольклористике сменили друг друга несколько методологически по-разному ориентированных этапов.

Первый этап был предварён попытками сдвинуть фольклористику с позиций только лишь собирательства. Это происходило параллельно с методологическими подвижками в общем музыкознании и пришлось на время внедрения в фольклористическую практику совсем ещё недавно изобретённого фонографа. Именно благодаря первенцу звукозаписывающей техники оказались возможными ладочислительные опыты Московской музыкально-этнографической комиссии (Листопадов 1909). Они не случайно совпали по времени с выходом в 1909 году выдающегося танеевского труда, эпиграфом к которому было взято высказывание Леонардо да Винчи: «Только в той степени наука об искусстве может считаться подлинной наукой, в какой она опирается на математическое основание» (Танеев 1959).

Вторым в русском музыковедении, в силу исторических обстоятельств значительно более «размытым» во времени, стало зарождение теории интонации Яворского-Асафьева. Она сменила математические ориентиры на собственно музыкальные и социологические. И именно Б.Л. Яворского с его идеями сопоставления двух видов речи (музыкальной и вербальной) следует считать предтечей приближающейся новой поры в музыкознании. С достаточным основанием можно утверждать это, опираясь и на печатные источники (Яворский 1908, 1987), и на относящиеся к 1930-м годам рукописные наброски к докладу на конференции по ладовому ритму, которые хранятся в ГЦММК им. Глинки (фонд 146).

Третьим, в значительной степени ещё продолжающимся и также революционным по намерениям, стал переход к психологизации фольклористического знания и к его культурологическому углублению...

На очереди – поворот к новым парадигмальным установкам. С ними должны быть связаны обобщающее представление о музыкальном фольклоре и формирование антропофоники (anthropophonics) — науки о звуковом поведении человека.

Ещё о методологических переменах в этномузыкознании

Очередной методологической революцией в этномузыкознании, казалось бы, призвано было стать внедрение системно-структурных и семиотических подходов, в конечном итоге ориентированных лингвистически. Но уже сейчас видна ограниченность соответствующих методов, невозможность с их помощью отразить фундаментальную сущность музыкального фольклора. Всё явственнее становится односторонность лингвистического подхода к народной музыке, этого неповторимого явления в человеческой культуре. Перенос лингвистических представлений на музыкальную составляющую фольклора — всего лишь укоренение расхожей метафоры «язык народной музыки», а попытки рассматривать музыкальный фольклор подобно вербальным текстам фактически уводят от собственно музыкальной его сути.

Фольклористика как знание об устной музыке, как наука о пропеваемом слове, то есть наука, главным предметом которой было и остаётся народное пение, с самого начала явилась раздвоенной по сути. На народной песне пересеклись, не вступая в результативное взаимодействие, литературно-филологический и музыковедческий взгляды. Истинная же песня в её нерасторжимом единстве слова и напева рождается и полноценно существует в народной культуре лишь непосредственно в самом процессе пения. Именно это обстоятельство чаще всего и ускользает от исследователей. Вербальная и музыкальная стороны поющегося слова, этого двуединого, кентаврического объекта, как правило, рассматривается филологами и лингвистами, с одной стороны, и музыковедами — с другой, порознь и последовательно, вместо того чтобы предстать перед их объединённым вниманием как нечто органически неделимое.

Отнюдь не механического сложения методов двух разнопрофильных дисциплин требует фольклористический материал. Реальный результат может быть достигнут лишь созданием «скрещенной» научной дисциплины — лингвомузыковедения или, что то же самое, музыкальной лингвистики. То есть, не просто перенацеливанием прежнего языкознания со всем арсеналом его разветвлённых методик на музыкальную сторону песни, или — как уже делалось — полукустарными набегами музыковедов на традиционно лингво-филологическую территорию. А внутренним перестроением обеих дисциплин в соответствие с принципиально иными задачами. Повторю, нужна не сумма прилаженных друг к другу лингвистических и музыковедческих подходов к поющемуся слову, а контрапунктическое слияние, сращение этих дисциплин на глубинном методологическом уровне. Сращение, отвечающее сути неуловимого кентавра.

Итак, фольклористическое лингвомузыковедение (или то же самое — музыкальная лингвистика) могло бы выступить не как наука об особом музыкальном языке, а как учение о по существу нерасчленимых вербально-музыкальных объектах. В этой связи и представляется уместным понятие анропофоника как наука об осмысленной звукопроизводящей деятельности человека (sound production/activity). Наука, центральным предметом которой станет устнопесенное творчество в двух его ипостасях, схватываемых «широкоугольной» оптикой новой методологии.

Логика методологического поиска поначалу представляется достаточно простой. Поскольку коммуникативно-информационная система не проясняет типичную для музыкального фольклора ситуацию, попытаемся построить методом «от противного» иную, пусть условную и не имеющую пока названия, «антисистему», которая способна была бы работать в каждой конкретной устнопесенной этнической культуре, совмещая два раздельных представления о ней — как о словесной и как о музыкальной деятельности. Допустим, что построенная таким образом система может быть каким-то образом схематизирована (подобно, например, якобсоновской схеме коммуникативного акта). Допустим, что это осуществимо путём наложения друг на друга двух объектно различающихся схем. Это соответствовало бы, как кажется, двойственной природе поющегося слова, в чем-то перекликающейся с двойственной корпускулярно-волновой природой света.

Однако, при более глубоком размышлении, эта логика, вероятнее всего, снова приведёт к тупику, возможно, более отдалённому, но всё-таки неотвратимому. И чтобы избежать его, не следует ли оставить методологию «открытой», внимательнее присмотревшись, что собою представляет порождающий её объект? Такое рассмотрение должно, как мне представляется, отойти и от музыковедческих, и от филологических предрассудков в отношении к народной песне.

Как бы много ни говорилось о единстве слова и музыки в народной песне, всё-таки её анализ чаще всего оставляет ощущение «арифметической суммы» двух компонент: слóва + музыки. Не помогают ни апелляции к взаимодополнительности и взаимодействию стиха и напева, ни определение их места в общей системе, понимаемой в системно-структурном ключе. То же самое происходит и с поверхностными отсылками к исходному синкретизму музыкального фольклора, к его культурному универсализму. Каждый раз, когда речь заходит о взаимодействии различных составляющих музыкального фольклора, оно всё-таки, намеренно или подсознательно, принимается за взаимодействие «слагаемых».

Такой подход к песенному фольклору — отнюдь не историческое недоразумение. Это результат глубоко укоренившейся позиции, которая уже три с лишним века отличает постдекартовскую европейскую науку и которая, как упоминалось, лишь в ХХ веке стала подвергаться сомнению. Вероятно, вслед за естествознанием, которое уже во многом поменяло свою парадигму, настала пора и гуманитарным наукам сменить свою.

II

Принципы антропофоники

Какой представляется мне цепочка возможных утверждений?

1. Песенный фольклор, как традиционная неспециализированная музыкально-словесная деятельность, наиболее полно и адекватно отражает природу звуковых проявлений человеческого естества (см.: Алексеев 1988, глава VI. В поисках работающего определения).

2. В голосовой деятельности человека целесообразно различить три основополагающих процесса: — интонирование, понимаемое как последовательность и совокупность усилий, направленных на связывание звучаний, на формирование протяженного звукового «рельефа», выразительных (способных что-то выражать) контуров звукового потока, его дление; — артикулирование, понимаемое как усилия, направленные прежде всего на разграничение этого звукового потока, его деление и формирование в нём элементов, которые человеческое ухо способно вычленять (отсюда и проистекает представление о «членораздельности»), уподобляя или различая означенные элементы и, тем самым, предоставляя возможность нагружать их конкретными значениями. — общие инстинктивно-двигательные (моторно-голосовые) факторы и способности, связанные с нейрофизиологическими механизмами звукоизвлечения и лежащие в подоснове двух предыдущих процессов. По существу — это их самая общая, предопределяющая и итожащая, «ритмо-жестикуляционная» база.

Каждый звук, порождаемый человеческим голосом, несёт в себе все три составляющих. Они необходимы и достаточны для голосового звукотворчества любого рода. А, значит, и для соответствующего звукопонимания.

3. Интонация, артикуляция и моторика изначально слиты в каждом акте звуковой деятельности и в своих естественных проявлениях неотторжимы друг от друга, неразделимы. Именно поэтому и в обыденной, непоющейся речи интонация нередко оказывается ведущим носителем смысла. Поэтому же говорящий или поющий человек так часто жестикулирует и характер движений передаёт его эмоциональное состояние. Также и ритм, и темп речи связаны с движением (дыханием, сердцебиением, работой голосовых связок, трудовыми процессами и т.д.) и с эмоциями, а всё это вместе — с семантикой произносимых слов.

4. Звуковая практика человека целенаправленна (в том числе и тогда, когда, казалось бы, никому, кроме самого него, не адресована). В процессе развития эта практика привела к выделению из единого, синкретически-целостного потока специфически ориентированных видов — словесной речи, музыки и пластики (танца, почти всегда сопровождаемого и организуемого звучанием). При этом в каждом из них по-прежнему присутствуют и сплавлены все три названных компонента.4

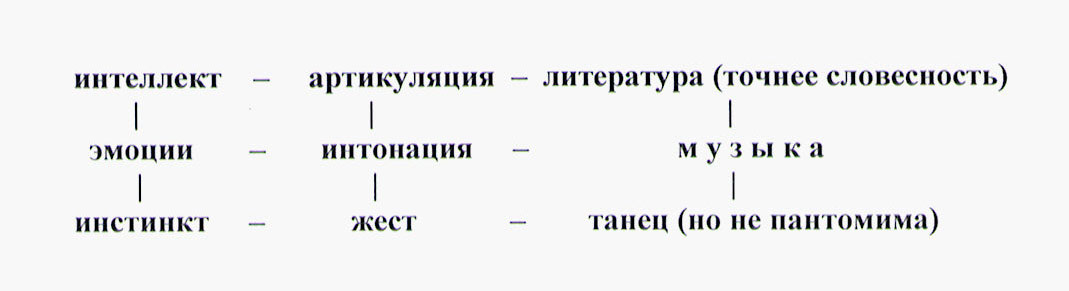

Итак, триединство звуковой деятельности действительно соответствует строению человеческой психики, с некоторым основанием проецируемому на последующее размежевание искусств. Это может быть отражено в простейшей схеме5:

5. Сосредоточимся теперь на феномене пения. В этом виде звуковой активности также просматривается «синкрезисная трёхкомпонентность». Казалось бы, последняя формулировка внутренне противоречива. По тянущейся издавна традиции намного легче представить себе пение как синтез (даже не синтез, а просто взаимодействие), чем как синкрезис интонирования, артикулирования и жестикуляции. (Не забудем, что интонация, артикуляция и жест понимаются здесь, если не предельно, то по мере возможности широко).

Сплошь и рядом как бы само собой подразумевается, что слова песни сочиняет поэт, а кладёт их на музыку композитор. Можно и в обратной последовательности – сначала рождается мелодия (нередко — на «рыбу», на схематический, малохудожественный и не достойный её текст, лишь позже заменяемый более или менее удовлетворительными стихами). И в результате получается песня, а представление о народной песне отличается только тем, что нам не известно, кому принадлежало авторство напева и стихов, кто что сочинил.

Вроде бы понятно, что в фольклоре (как и в бардовском песнетворчестве — вплоть до различных течений рок- или иного близкого ему по сути пения-проговаривания) — стихи и напев, как правило, отдельно не возникают, но с другой стороны — бывает же и в фольклорных традициях, что на одну мелодию поётся обширный массив словесных текстов, а один и тот же текст звучит в непохожих мелодических вариантах.

...Особая проблема – пение без слов, своего рода «голосовой инструментализм», нередко виртуозно развитый (западно-грузинское криманчули, горловые игры северных народов), или, к примеру, скрытый от наблюдателя особый язык мнемонических формул у коми-пермяцких пэлянисток (игриц на традиционных многоствольных «флейтах Пана» (Жуланова 2008)6. Однако, парадокс заключается в том, что именно изначальный и неизживаемый синкретизм ("склеенность") процессов жестикуляции, артикулирования и интонирования позволяет им развиваться в относительно автономные и самодостаточные образования.

6. Когда речь идёт об артикуляции, интонировании и жесте, вовсе не имеется в виду их рядоположность и полная соотнесённость. На самом деле, это три разносубстантных условия существования выпеваемого звука, подобно тому как пространство, время и движение — это связанные, но в принципе различающиеся условия существования материи. Как и соответствующие общефилософские категории, они и переходят друг в друга, и разноприродны по сути. Так и артикуляция — это производство звуковых «жестов» и своего рода «прожестикулированная интонация». Любой звук, сколько его не дли, имеет начало и конец, которые необходимо с'артикулировать и от этой артикуляции зависит «конфигурация» конкретного звука, его интонационная выразительность.

Так или иначе, любое пение (и в том числе пение без слов) артикулированно, любое звучащее слово — интонационно. И притом всякое звукопроизнесение есть своего рода голосовая жестикуляция.

Так сложилось в звуковой практике, что задачам создания второй сигнальной системы в преобладающем случае стало соответствовать развитие артикуляционной составляющей, которое вело к выделению слова, к возникновению вербальных языков, к доминирующему развитию интеллекта и оттачиванию логических процедур7. А в резонанс эмоциональному миру человека развилась интонационная сторона.

Казалось бы, таким образом мы пришли к довольно банальной истине: слово апеллирует к мысли, а музыка — к чувству. Но во-первых, большинство трюизмов содержит момент истины, а во-вторых, сказанное способно привести к нетривиальному выводу: всякое слово — промузыкально (вернее, промелодично), поскольку всегда в реальности является с'интонированным, в то время как любая мелодия — провербальна, поскольку не может быть непроизнесённой, нес'артикулированной.

Здесь вовсе не имеется в виду отрефлектированное в композиторском творчестве и музыковедении отражение в мелодике словесных образований (вспомним, в частности, швейцеровский анализ духовного творчество Баха8), или, с иной стороны, течение русской поэзии начала ХХ века, которое стремилось предельно "омузыкалить" слово (прежде всего Андрей Белый, Велимир Хлебников9, в значительной мере отец Павел Флоренский, отчасти Заболоцкий и др.). Речь идёт о глубинной, исходной сращённости вербального и музыкального начал, сращённости, дающей о себе знать на каждом этапе развития любой словесно-музыкальной культуры.

7. Триединство, о котором идёт речь, нерасторжимо, ибо ни одно из спаянных его начал не может существовать без другого. Они, по выражению Н.С. Вакуленко, «неслиянны и нераздельны»10. И даже крайние точки относительно автономного развития слова и музыки по существу немыслимы вне этого триединства11. А в том случае, когда мы обращаемся к принципиально письменным областям — к литературе или поэзии, то есть к творческой деятельности, основанной на естественных языках (в отличие от искусственных языков математики и программирования), — указанное триединство так или иначе себя обнаруживает, поскольку языки письменных культур всегда оказываются внутренне «озвученными».

8. Такой взгляд на «взаимодействие» слова и музыки особенно важен, когда речь заходит о пении, особенно — фольклорном. Грубо схематизируя, всё-таки допустим, что в песенности могут быть обособлены слово, заключённое в музыке, интонация, запечатлённая в слове, собственно музыкальное интонирование и само слово как таковое. Тогда необходимо добавить, что всё это оказывается «прожестикулировано» и воплощено в определённом ритме, который представляет собою основополагающую составляющую, увязывающую все четыре артикуляционно-интонационных процесса. А в итоге, такая динамическая система принципиально открыта, предрасположена к постоянному изменению, развитию и вариативно-множественному преобразованию.

Но, может быть, таковой картина только представляется? Ведь здесь мы ещё не отходим от системно-структуралистской позиции. А позиция эта теперь уже не может считаться достаточно плодотворной, так как взаимодействие интонирования и артикуляции даёт результат лишь на внетекстовом уровне — уровне смыслов, интерпретаций, контекстных и внеконтекстных связей.

...В одной из своих последних работ М.М. Бахтин писал: «Такие речевые явления, как приказания, требования, заповеди, запрещения, обещания (обетования), угрозы, хвалы, порицания, брань, проклятия, благословения и т.п., составляют очень важную часть внеконтекстной действительности. Все они связаны с резко выраженной интонацией, способной переходить (переноситься) на любые слова и выражения, не имеющие прямого значения приказания, угрозы и т.п. Важен тон, отрешённый от звуковых и семантических элементов слова (и других знаков). Они определяют сложную тональность нашего сознания, служащую эмоционально-ценностным контекстом при понимании (полном, смысловом понимании) нами читаемого (или слышимого) текста, а также в более осложнённой форме и при творческом создании (порождении) текста...» (Бахтин 1979, 366).

Для всего строя мышления этого удивительного в своей неповторимости литературоведа чрезвычайно показательно вскоре за этим следующее «промузыкальное» по сути высказывание: «Произведение как бы окутано музыкой интонационно-ценностного контекста, в котором оно понимается и оценивается (конечно, контекст этот меняется по эпохам восприятия, что создаёт новое звучание произведения)» (там же, 369, выделено мною — Э.А.).

«Окутано музыкой...». Примечательно, что образное это высказывание принадлежит отнюдь не фольклористу, а исследователю профессиональной письменной словесности, и не лишним представляется мне привести подробнее его конспективно-развёрнутое толкование данного метафорического, казалось бы, выражения: «...значение эмоционально-ценностных восклицаний в речевой жизни народов. Но выражение эмоционально-ценностных отношений может носить не эксплицитно-словесный характер, а, так сказать, имплицитный характер в интонации. Наиболее существенные и устойчивые интонации образуют интонационный фонд определённой социальной группы (нации, класса, профессионального коллектива, кружка и т.п.). В известной мере можно говорить одними интонациями, сделав словесно выраженную часть речи относительной и заменимой, почти безразличной. Как часто мы употребляем ненужные нам по своему значению слова или повторяем одно и то же слово или фразу только для того, чтобы иметь материального носителя для нужной нам интонации». И далее: «Внетекстовый интонационно-ценностный контекст может быть лишь частично реализован при чтении (исполнении) данного текста, но в большей своей части, особенно в своих наиболее существенных и глубинных пластах остаётся вне данного текста как диалогизирующий фон его восприятия» (там же, выделено мною — Э.А.).

9. Семиотически-структуралистский подход к народной песне основывается на преимущественном внимании к слову. Оно рассматривается, во-первых, как структурообразующий компонент текста песни, и во-вторых, как фундамент для формирования музыкальных структур. В многом это было реакцией на недооценку словесного компонента народной песни в предшествующий период развития музыкальной фольклористики, но происходило ещё и потому, что музыкальному высказыванию приписывались вербальные, внемузыкальные функции — главным образом, коммуникативные и знаковые. Провербальность музыкальной интонации понималась как её словоподобность. На поверхность выносилось сходство в принципах формирования музыкальных и вербальных языков. Единственной уступкой реальному положению вещей было признание того, что образование значений (в семиотическом смысле) в мелодике и словесном тексте народной песни не даёт прямого соответствия в текстовых «единицах», условно говоря — в природе, структуре и «конфигурации» музыкальных и вербальных знаков. При этом сама привычная «почтообразная» схема коммуникативного акта не подвергалась сколь-либо решительному сомнению.12 Для музыкальной реальности столь же существенными и актуальными представлялись категории «адресанта», «адресата», «кода», «сообщения» и т.д.

Но если музыкальные языки устроены так же как словесные, зачем они вообще понадобились человеку? Ведь они тогда избыточны и неточны по сравнению с вербальными, их нельзя так просто «выучить» и тем самым способствовать расширению круга вовлекаемых в коммуникацию людей. И хотя было бы неразумно полностью отрицать сам момент коммуникативности в функционировании музыки (особенно — нефольклорной), но нельзя же не согласиться, что, если этот момент присутствует и играет какую-то роль в музыкальной деятельности, то отнюдь не главную и не решающую. Конечно, исполнение и слушание музыки (а тем более, фольклорное музицирование) — акт в значительной мере информационный, но и сама информация, и способ её прохождения-передачи, существенно отличаются от того, что можно наблюдать в сфере вербального общения (как обыденного, так и поэтического).

Про-вербальность музыки и про-интонационность слова — это, вероятно, та предпосылка и те необходимые условия, та потенция, которые позволяют звуковой деятельности человека соответствовать развитию трёх начал его целостности, начал, о которых писал Г.Гурджиев, основатель «Института гармоничного развития человека». И фольклорная звуковая деятельность, более свойственная несовременному, как он полагал, ещё «цельному» человеку, могла бы дать — при определённой точке зрения — дополнительные сведения об устройстве человеческого сознания и о самой сущности человека. Но для этого нужно попытаться найти эту определённую точку зрения, занять эту позицию и осмыслить устномузыкальную деятельность во всей её сложности и полноте.

10. Осмысленная, целенаправленная звуковая деятельность человека (я не говорю здесь о спонтанно-физиологических звуковых проявлениях — возгласах или вскриках боли, страха или, напротив, удовольствия и т.д.), как правило, служит общению и возникает из потребности в нём. Вот почему теория коммуникации не может быть просто отодвинута и не приниматься во внимание. Общение человека с человеком или с космосом, человека с животным или духами, и, наконец, с самим собой, так или иначе принимает звуковые формы (высказывание "про себя" в виде внутреннего пропевания или проговаривания — лишь частный случай). И в той мере, в какой продукт звуковой деятельности является порождением коммуникации, он может и должен рассматриваться как текст. С этой точки зрения, все аналитические процедуры — включая интертекстуальный подход — по-своему приемлемы и целесообразны. Но за пределами анализа остаётся ещё что-то, интуитивно постигаемое, воспринимаемое бессознательно. Именно сюда направлено внимание постструктуралистов-литературоведов, особенно тех из них, которые выказывают давнюю склонность к "междисциплинарности"...13

И снова повторю бахтинское …окутано музыкой интонационно-ценностного контекста… «Текст — печатный, написанный или устный, записанный — не равняется всему произведению в его целом (или «эстетическому объекту»). В произведение входит и необходимый внетекстовый контекст его» (Бахтин 1979, 369).

III

Коммуникация и партиципация

Итак, в «эстетическом объекте» (по М.Бахтину), а для нас — в фольклорном пении (которое не сводится к эстетическим объектам), помимо текста существует ещё и некая внетекстовая реальность, «интонационно-ценностным контекст». В таком пении нераздельно слиты интонация и артикуляция, хотя обе они в принципе могут быть доведены и до «крайних форм» — музыки в общепринятом смысле и «чистого» слова. Как и любая звуковая деятельность, всякое пение является внутриситуативным, невычлененным из реального жизненного контекста, и потому должно соотноситься с внетекстовой реальностью.

Взаимодействие текста и внетекстовой реальности рождает смысл. Но природа «знака», в которой осуществляется музыкальное «сообщение», иная, нежели природа знака в вербальной коммуникации.

Как кажется, здесь возникает некое противоречие. Я имею в виду стремление выразить в семиотических терминах то, что прежде хотелось вывести из компетенции семиотических методов. К разрешению этого противоречия я вернусь, но чуть позже, после попытки описать феномен, который существует в фольклорном пении помимо коммуникации и наряду с ней. Этот феномен вслед за Л.Леви-Брюлем в этнологической литературе, а затем в фольклористической (Мелетинский 1998 14) и музыковедческой (Орлов 1992) принято называть партиципацией.

О партиципации писалось достаточно много и ей давались разнообразные определения. Оттолкнувшись от идей Л.Леви-Брюля, я попытаюсь изложить своё понимание этого феномена, с тем чтобы далее соотнести партиципационную и коммуникационную стороны фольклорного пения.

Л.Леви-Брюль с разных сторон описывает партиципацию: «Партиципация это не просто таинственное и необъяснимое слияние вещей, при котором они одновременно сохраняют и теряют свои обличия. Она включена в самую природу этих вещей. Без партиципации они были бы недоступны для опыта: они бы не существовали... Партиципация составляет условие существования, возможно, самое важное, основное условие. Можно сказать: существовать значит быть причастным к некой мистической силе, сущности и реальности» (цитирую по переводу Г.Орлова — Орлов 1992, 155).

Генрих Орлов подробно излагает довольно туманные описания Л.Леви-Брюля и усовершенствует его высказывания. Он подбирает близкие по значению русские слова для более убедительного определения партиципации. Нет необходимости их повторять. Зато имеет смысл сопоставить и подытожить некоторые положения, приведённые в «Древе музыки» и имеющие отношение к дальнейшему нашему рассуждению.

Автор «Древа музыки» прав в следующем:

1. Существенной качественной составляющей в ранних культурах является партиципация, и это определённым образом связано с тем, что «внутренний мир примитивного человека ориентирован по преимуществу на чувствование» (158). С этим можно полностью согласиться, отчасти заместив слово примитивный словом фольклорный.

2. Партиципация – это «переживание символа»,… а «символ выполняет своё назначение, только когда он растворяется в эффективном опыте изначальной целостности» (158).

3. Партиципация предполагает игровое поведение. «Игра – это партиципация в действии» (165). «Произведения искусства, нередко впечатляющие нас своей красотой и глубоким смыслом, это, грубо говоря, отходы символа, поглощённого, переваренного и усвоенного в игровой партиципации» (167).

4. «Музыку можно, пожалуй, назвать самым общераспостранённым, самым действенным и вовлекающим фактором партиципации»" (169).

5. И, наконец, слегка изменив грамматическую подачу, приведу ещё одну цитату: «Символическое поведение — это обряд в самом широком смысле этого слова, акт партиципации, коллективной «игры», в ходе которой невыразимый смысл символа воплощается в очевидных для всех его участников зримых конкретных формах» (168).

Согласимся с приведёнными высказываниями и представим себе фольклорный акт как акт партиципации, который заключается в коллективном символическом поведении и в котором символ реализуется в конкретных формах.

Здесь следует, очевидно, специально остановится на понятии «символа».

Для семиотической теории символ — всего лишь разновидность знака, в котором сохраняются некоторые признаки обозначаемого. По Сьюзен Лангер (Langer 1967), символ — это «значимая форма, в которой фактор значения различается не логически, но испытывается как качество» (цит. по тому же «Древу музыки» (163). Говоря о партиципации, Г.Орлов ссылается на Эдварда Эдингера (Edinger 1973) и обращает внимание на следующие высказывания: «Символ ведёт нас к утраченной части целого человека. Он соединяет нас с нашей первоначальной целостностью... А поскольку цельный человек это нечто много большее, чем его эго, он связывает нас со сверхличными силами, которые являются источником нашего бытия и значения. Такова причина ... культивирования символической жизни» (Орлов 1992, 168).15 И, чуть ранее: «Первоначально символ означал часть, предполагающую существование другой, отсутствующей части, воссоединение с которой восстанавливает цельность предмета».

Мне представляется, что наиболее сжатое и примиряющее обе точки зрения — семиотическую и символическую — осмысление даёт формульное определение С.Аверинцева: символ — это «знак, наделённый всей органичностью мифа и неисчерпаемой многозначностью образа» (Аверинцев 1971, стлб. 826).

Из всех рассмотренных определений символа для нас важно, что символ обладает знаковой функцией, которая подчинена более сущностной его функции, функции инструмента, связывающего взаимодействующие части до конца не разделённого целого, причём эта связь осуществляется в переживании — т.е. в действии прежде всего эмоциональном. Таким образом, символ выступает в фольклорном акте и как знак, и как «деятель», посредством которого реализуется «ситуация общения»…

Вспомним ещё раз, что в фольклорном пении (а именно оно нас и интересует) нерасторжимо слиты вербальное, музыкальное и акциональное (акционально-жестовое) начала. Они по-разному соотносятся между собой, но всегда взаимозависимы. Анализ этого словесно-музыкально-жестового триединства способен помочь «реконструировать» системы мифологических представлений, внутри которых и существуют конкретные песенные традиции.

Обряд и символ

...Ещё один вопрос: почему с течением времени в обряде оказывается так много элементов, допускающих разного рода замещения? Это относится и к атрибутике, и к пропеваемым и произносимым музыкальным и вербальным «текстам», к целым песенным жанрам, и даже к ряду обрядовых акций и ритуальных действий. Конечно, эти замещения можно связывать с разрушением традиции, с исчезновением из памяти подробностей ритуала. Но, вероятно, дело не только в этом. В ряде случаев оказывается, что такие замещения происходят именно потому, что рационально осмысленные «знаки» не являются существенными для главной цели обрядовой «игры» — партиципационного акта. Они — лишь повод для партиципации. А функция «повода» может быть придана большому спектру конкретных средств.

С другой стороны, обрядовый акт — это акт творения символа. В условиях устной культуры символ этот вариативен. Но вариативность затрагивает как раз «знаковую» сторону символа, сущность же его, как «инструмента» партиципации, оказывается неизменной. Замены объектов поэтому и становятся допустимыми, что в «значимой форме» (вспомним определение С.Лангер) форма оказывается мобильной.

В подобном осмыслении фольклорного акта и решают свою задачу системно-структурный подход и связанный с ним подход семиотический. Они выявляют те «подвижки» в конкретной традиции, которые требуют дополнительной интерпретации и не могут быть объяснены «изнутри» самой её структуры. И надо заметить, именно системно-структурный анализ выявляет предельные границы истолкования фольклорного акта как акта коммуникации — те моменты, когда коммуникативные связи теряют свою логику и структуру. То же можно сказать и о пределах «знаковости» обрядовых «текстов» — тех пределах, где отношения «текст — контекст» переходят в отношения «ситуация — конситуация»16. Последние не могут быть рассмотрены как текстовые и выходят на эмоциональный уровень, а через него на эзотерическое «переживание символа», в котором текстовая логика сменяется чем-то совершенно иным.

Введение категории партиципации в фольклористическое рассмотрение даёт возможность постановки весьма значимых проблем — проблемы существования и развития традиции как «знаковой» стороны символического поведения, психологических проблем фольклора, проблемы диалога «человек и мир» в фольклорной культуре. Однако, само представление о символе и партиципации, как о сущностях, которые не могут быть интерпретированы в словах, ставит под сомнение пригодность такого представления для анализа фольклорной «продукции» — тех самых «отходов», о которых пишет Г.Орлов. Ещё более странным кажется учёт этих сущностей при теоретическом рассуждении о соотношении интонационной и артикуляционной компонент музыкальной речи (музыкального и вербального факторов). Предложенный взгляд имеет отношение к любым вопросам, связанным с исследованием обрядовых форм фольклора (а они будут интересовать нас в первую очередь, поскольку являются наиболее древними, первичными, дающими глубинное знание о культуре).

Обряд — а равно и его звуковая сторона — предстаёт перед нами как объект, принадлежащий одновременно двум средам — логической и эзотерической. Он связывает их в единое целое и устроен по законам обеих. Однако, законы эти разнятся и непереводимы друг в друга.

Не раз высказывалось скептическое мнение, что эзотерический процесс не схватывается логическими категориями, не передаваем словами, не может быть интерпретирован в терминах. Что же свидетельствует о том, что он существует как некая иная реальность? Эти свидетельства, строго говоря, — косвенные.

Примеры в подтверждение. В фольклорных традициях достаточной сохранности можно наблюдать, что:

— календарные обряды разных сезонов (весенние и летние, весенние и зимние) обслуживаются одними и теми же напевами;

— словесные тексты, соответствующие этим напевам, также нередко не содержат слов и выражений, «привязывающих» смысл вербальных образований к сезону или обрядовой церемонии;

— поющий не может объяснить, что именно является для него знаком принадлежности конкретных песен к исполняемому обряду; для него достаточно уверенности, что «всегда пели именно это» или «дóлжно петь именно так».17

В таких случаях исследовательская «привязка» песни к обряду и к сезону основывается на мифологическом истолковании обрядовых действий и символическом смысле предметов-атрибутов обряда. Однако, в сознание участников обряда эти символы не выводятся; никто из них не станет, к примеру, объяснять, что яйцо как ритуальная еда символизирует солнце. Нет прямых доказательств того, что когда-то яйцо и солнце уподоблялись умозрительно, а затем эти значения были забыты. Вероятно, символическим смыслом в первую очередь обладает акция. Например, акция коллективной трапезы выступает, как символ «обмена», присущего жизненному циклу, как символ причащения жизненной энергии, как импульс жизненной силы. В конечном счете, это со-причастность всему сущему, воспринимаемому как единый живой организм.

Акт со-причастности (иначе — акт партиципации) должен быть пережит эмоционально, а следовательно, озвучен. Озвучение, как правило, интонационно оформлено — отсюда коллективное (да и индивидуальное) пение. В нём должно быть отражено творение (рождение) символа. Символ как средство партиципации (а не как лингвоподобный знак) рождается в акте сопоставления — выстраивания элементов в определённый ряд, причём такого сопоставления, где его смысл не вытекает из содержания сопоставленных элементов (в отличие от логического процесса, в котором «третий» смысл прямо связан с содержанием сопоставленных элементов, на чём, кстати, основан принцип кинематографического монтажа18.

Символичен прежде всего сам акт такого сопоставления. И именно этот акт закрепляется в традиции как проводник и «провокатор» партиципации, а его звуковая (интонационная) составляющая служит средством эмоционального со-переживания, для коллективной традиции приобретающего функцию «эмоционального символа».

Подобно обрядовой акции и акту рождения в ней символа, в звуковой компоненте обряда сопоставляются интонационные и артикуляционные моменты. Собственно «актом» это сопоставление становится благодаря тому, что условно можно назвать «ритмо-жестом», имея в виду не ритмические структуры, которые обычно выделяют в песенном тексте, а акциональный момент звукопроизнесения, само «действие» в процессе пения.

Интонационно-артикуляционный «текст» — продукт, рождаемый в устном процессе, а в нём развитие и видоизменения не являются искажениями первоначального, «исходного» варианта, а представляют собой естественный способ существования во времени. При всей спаянности и нераздельности вербального и музыкального в раннетрадиционной звуковой активности (см. раздел І), музыкальная и вербальная компоненты такого «сдвоенного текста» являются лишь относительно автономными проявлениями уже развитой языковой деятельности (потому-то и лингво-семиотический подход к фольклорному пению всё ещё актуален).

Главным для фольклора оказывается сопоставление слова и музыкальной интонации в акте своевременного и пространственно осмысленного звукопроизнесения. Именно здесь творится символ как закрепление в коллективном опыте сопоставления акциональных компонент, в котором интонационные и артикуляционные проявления служат возбудителями коллективного эмоционального со-переживания.

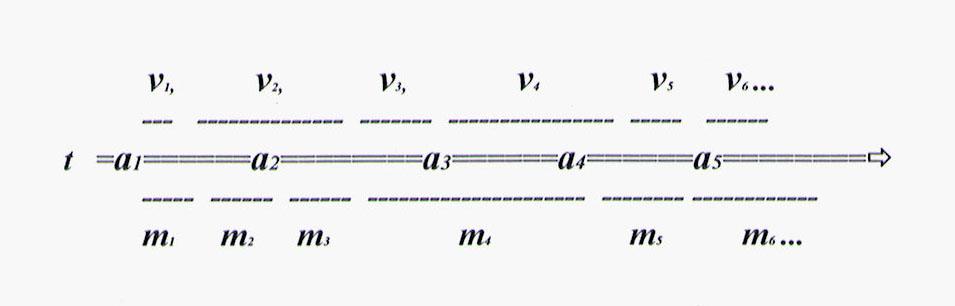

Поэтому фольклорное пение (традиционное голосовое поведение) можно представить себе в графически-схематической форме:

где t — время (с его темпоритмами и необратимостью), a — обрядовые акции («жесты»), m — музыкальные, напевно интонируемые структуры, v — вербально артикулируемые образования.

На этой условной схеме формирование вариантов напевов и вариантов словесных текстов не синхронно, их совпадение в акте произнесения необязательно (хотя, разумеется, возможно). Однако, каждый акт сохраняется в коллективном опыте как «реинкарнация» партиципационного символа. При доведении традиции (в силу социально-исторических причин) до критического момента, за которым начинается или её разрушение или некое вторичное формирование, может оказаться неважным, какие слова и на какой напев нужно пропеть, но важно — зачем в этот конкретный момент обряда петь следует. Повторю — мотивировка и в этом случае скорее всего окажется той же: «потому что так всегда делали».

Изменение общей точки зрения на фольклорно-звуковую деятельность приводит к иному взгляду на соотнесенность и значимость вербальных и интонационных структур. Артикуляционно-интонационный акт (т.е. артикуляция-интонация в условиях «ритмо-жеста») имеет целью вызвать эмоциональный резонанс, обязательный для коллективной акции и создающий эффект со-переживания. Совершенно очевидно, что последнее выводит нас в план психологии. Но это требует специального исследования.

Излишне говорить, что средства достижения партиципации через артикуляционно-интонационный акт будут разными для разных культурных традиций. Внешние формы этого акта, безусловно, связаны с формированием языка данной культуры, резонансные механизмы — с формированием её психологического склада. Для проникновения в глубинные слои описываемого явления (разумеется, это возможно лишь до определённой степени) исследователь обязан за лингвоподобными «текстовыми» формами увидеть «не-языковую», «не-текстовую» сущность.

И ещё два взаимосвязанных замечания:

— две среды, к которым принадлежит фольклорная партиципация, соотносятся друг с другом отнюдь не на основе прямых соответствий; их нельзя трактовать просто как планы содержания и выражения;

— поэтому «символическая техника» яснее просматривается там, где фольклорные «тексты» не соответствуют нормам «ставших», вполне состоявшихся языков. Подобно тому, как эзотерическое знание чаще даётся нам в аномальных и иначе не объяснимых жизненных явлениях.

IV

С чего начать?

Как же наполнить конкретным содержанием понятие антропофоники? Каким должен быть материал, привлекаемый к анализу в первую очередь?

В самом крупном плане, нас должны интересовать три группы явлений:

— реликтовые формы фольклора (производственно-магические и обрядовые, прежде всего);

— пение в изменённых состояниях сознания (пение во сне, в болезненно-экстатических состояниях, кликушество и т.п.);

— деформации в культуре, вызывающие рассогласование или вторичное согласование вербального и музыкального (в условиях разрушения традиции, бытование фольклора в двуязычных или межэтнических средах).

В соответствие с этим следует, очевидно, сосредоточиться на таких конкретных звуковых практиках, как:

— детское звуко-речевое поведение (отражение в нём пережиточных форм культуры, а также первичное овладение интонационно-речевыми навыками, детская звуковая игра);

— имитационная звуковая деятельность (вокальная и инструментальная);

— звуковые игры взрослых (например, «горлохрипение» чукчей и алеутов);

— специфические формы интонирования (пение, связанное с особыми видами фонации);

— провербальная инструментальная музыка;

— музыкальные компоненты в разных типах словесного фольклора (бытовая «мелодизированная» речь, поэтическая и театральная декламация и т.п.);

— напевные диалекты и тональные языки и т.д.

И наконец, особую группу составят:

— возгласы, завывания, звуковые сигналы;

— «пограничные» формы интонирования (речитирование, церковная просодия);

— те виды традиционной эпической импровизации, которые подразумевают синхронное и максимально согласованное со-существование вербального и музыкального.

Целесообразным в исследовании перечисленных фольклорных практик представляется и обращение к нефольклорной звуковой деятельности, по отношению к которой проблема соотношения вербального и музыкального нисколько не теряет своей актуальности, а проблемы партиципации ещё далеки от сколь-либо полного освещения. Стóит ещё не раз вернуться к опытам по согласованию слова и музыки в классическом и современном композиторском творчестве. Не менее интересной является также «асемантическая» поэзия (в частности, русская поэзия начала ХХ века), в которой звуковая игра становится приоритетной перед понятийными значениями, и в связи с этим возникает проблема звуковой интерпретации фонетических структур.

Звуковая деятельность человека — sound production — не замыкается в раз и навсегда установленных формах. Она развивается вместе с человеком, вместе с его культурой и, в свою очередь, формирует эту культуру. Поэтому исследование сдвоенного процесса пения-говорения не может быть замкнутым — звуковая практика будет рождать всё новые формы, новые взаимодействия. И мы уже живём в окружении этих новых (новых ли?) форм. (Что такое, например, скэт-вокал в джазе или трэш и рэп в поп-пении?). Я надеюсь, что система представлений, которая должна сложиться в результате предстоящих исследований, также будет носить открытый характер, позволяющий учёным идти в ногу с исследуемыми явлениями.

Впрочем, успешно развивающаяся или возрождающаяся культура коренится в подсознательном (всегда ли?) стремлении к истокам. И потому — вновь мандельштамовское Silentium:

Останься пеной, Афродита,

И, слово, в музыку вернись...

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Литература

- Аксёнов 1964:: А.Н.Аксёнов.Тувинская народная музыка. — М., 1964.

- Аверинцев 1971: C.C.Аверинцев.Символ. В кн.: Краткая литературная энциклопедия. Т.6. — М.: Советская энциклопедия, 1971.

- Алексеев 1986: Э.Е.Алексеев.Раннефольклорное интонирование: звуковысотный аспект. — М.: Советский композитор, 1986.

- Алексеев 1988: Э.Алексеев. Фольклор в контексте современной культуры: Рассуждения о cудьбах народной песни. — М.: Советский композитор, 1988.

- Алексеев 1990: Э.Алексеев.Нотная запись народной музыки: Теория и практика. — М.: Советский композитор, 1990.

- Аль-Фараби 1992: Аль-Фараби.Трактаты о музыке и поэзии. — Алма-Ата: Гылым, 1992.

- Анненков 1991: Ю.Анненков.Дневник моих встреч: Цикл трагедий. В 2-х тт. — М.: Художественная литература, 1991.

- Аркадьев 1992: М.А.Аркадьев.Cовременные структуры новоевропейской музыки: Опыт феноменологического исследования. — М.: ИТС-Гарант, 1992.

- Бахтин 1979: М.М.Бахтин.Эстетика словесного творчества. — М.: Искусство, 1979.

- Бонфельд 2006: Морис Бонфельд.Музыка: Язык. Речь. Мышление: Опыт системного исследования музыкального искусства. — Санкт-Петербург: Композитор, 2006.

- Гачев 1991: Георгий Гачев.Книга удивлений, или Естествознание глазами гуманитария, или Образ в науке. — М.: Педагогика, 1991.

- Гурджиев 1993: Г.Гурджиев.Вестник грядущего добра. — Санкт-Петербург: Издательство Чернышёва, 1993.

- Жолковский 1992: А.Жолковский.Блуждающие сны: Из истории русского модернизма. — М.: Советский писатель, 1992.

- Жуланова 2008: Надежда Жуланова.Многоствольные флейты в традиционной культуре коми-пермяков. — М.: Композитор, 2008.

- Земцовский 1982: И.Земцовский.Социалистическая культура и фольклор. В кн.: Народная музыка СССР и современность. — Л.: Советский композитор, 1982. (с. 7-30).

- Листопадов 1909: А.М.Листопадов.К вопросу о записях народных песен. // Музыка и жизнь. 1909, № 1.

- Мелетинский 1998: Е.М.Мелетинский.Избранные статьи, воспоминания. — М.: РГГУ, 1998.

- Никитина 1977: С.Е.Никитина.Семантический анализ языка науки. — М.: Наука, 1977.

- Орлов 1992: Генрих Орлов.Древо музыки. — Washington: H.A. Frager; СПб: Советский композитор, 1992.

- Памяти Павла Флоренского 2002: Памяти Павла Флоренского: Философия, музыка. Сб. статей к 120-летию со дня рождения о. Павла. Ред.-сост. С.М.Сигитов. — Санкт-Петербург: Дмитрий Булавин, 2002.

- Танеев 1959: С.И.Танеев.Подвижной контрапункт строгого письма. — М.: Музгиз, 1959.

- Теория метафоры 1990: Теория метафоры.Сборник. Пер. с анг., фр., нем., исп., польск. яз. / Вступ. ст. и сост. Н.Д. Арутюновой; Общ. ред. Н.Д. Арутюновой и М.А. Журинской. — М.: Прогресс, 1990.

- Яворский 1908: Б.Яворский.Строение музыки и речи.> / «Музыка», 1908, №№ 163, 166, 169.

- Яворский 1987: Б.Л.Яворский. Заметки о творческом мышлении русских композиторов от Глинки до Скрябина (1825-1915). / Избранные труды в 2-х томах. Т.1. — М.: Советский композитор, 1987.

- Edinger 1973: Edward F.Edinger. Ego and Archetype: Individuation and the Religious Function of the Psyche. — Baltimore, Maryland: Penguin Books, Inc., 1973.

- Langer 1967: Susanne K.Langer. An Introduction to Symbolic Logic. — New York: Dover Publications, 1967.

- Lomax 1978: Alan Lomax. Folk Song Style and Culture. — New Brunswick, N.J.: Transaction Books, 1978.

Примечания

1Очерк писался в 1992-1993 г.г. и предназначался для плановой монографии «Пение и говорение» (“Speaking and Singing”). Сейчас я имею возможность учесть только малую и во многом случайную часть новой литературы по этой обширной теме.

2О характере грядущих научных революций, в том числе и в общественных дисциплинах, ещё в начале 1960-х годов писал историк и физик Томас Кун (Kuhn, Thomas S. The Structure of Scientific Revolution. Chicago, 1962. 3rd ed. 1996. Русские переводы см.: Кун Т. Структура научных революций. — М.: Прогресс, 1975. 2-e изд. 1977. (URL: http://www.krotov.info/lib_sec/11_k/kun/tomas_00.html).

3Одна из симптоматичных в этом отношении русскоязычных публикаций — книга физика Е.Л. Фейнберга «Две культуры. Интуиция и логика в искусстве и науке» (М.,1992. Первый вариант — «Кибернетика, логика, искусство», М., 1981). Встречное движение мысли представляет писавшаяся в 1970-е годы «Книга удивлений» Георгия Гачева (Гачев 1991).

4Сказанное пересекается с давними мыслями Г.Гурджиева: «Психика современного человека расколота на три, так сказать, совершенно независимых "существа", которые никак не связаны друг с другом и разделены как в своих функциях, так и в проявлениях, тогда как, согласно историческим данным, эти три начала составляли у большинства людей, даже во времена вавилонской цивилизации (т.е. достаточно поздно — Э.А.), одно нераздельное целое, которое является, по-видимому, и общим хранилищем всех их восприятий и излучающим Центром их проявлений». Из дальнейших рассуждений выясняется, что эти три начала – "источник интеллектуальной жизни", "источник эмоциональной жизни" и инстинкт или "двигательный центр" (Гурджиев 1993).

5Предлагаемые трёхсоставные цепочки следовало бы замкнуть в круги или в треугольники, предусмотрев возможность некоторого их сдвига относительно друг друга, а также вероятность перекрёстных связей между составляющими их элементами.

6В этом отношении принципиально важны в интересующих нас аспектах те разделы данной монографии, в которых вводятся понятия «говорящих» пэлян и «устной нотации» с её «артикуляционно-мнемоническими слогоформулами» и их «инвентарём» (с. 60-68).

7Тем самым я вовсе не желал бы умалить значение тональных языков — таких как чешский, вьетнамский, китайский, в которых при формировании семантики в разной мере, но значительно более существенной оказалась роль звуковысотного фактора.

8Albert Schweitzer. J.S. Bach le musicien-poète (English translation by Ernest Newman), 2 v., New York: Dover Publications, 1966; Альберт Швейцер. Иоганн Себастьян Бах. В 2-х тт. — M.: Классика-XXI, 2002.

9Исследователями уже отмечалось, что у Хлебникова «слово приближается к жесту» (Виктор Иванов, Акифуми Такеда. К интерпретации стихотворения Велимира Хлебникова «Мне видны — Рак, Овен...». См.: ACTA SLAVICA IAPONICA, Journal of Slavic Research Center, Hokkaido University, Volume 15 [1997], 80-92). Поэт считал, что краски, пятна, линии — это ещё только материализация зауми, но что дальше всего в этом смысле ушла музыка. И что и она — тоже ещё не заумь, а вспышки безумия. Он надеялся, что «когда-нибудь достукаемся...», имея в виду, очевидно, «достучимся до сути» (Анненков 1991, т. 1, 149). См. также сборник «Памяти Павла Флоренского: Философия, Музыка». СПб, 2002. Одно из наиболее впечатляющих композиторских претворений хлебниковские идеи нашли в «Ночи в Галиции» Владимира Мартынова (1996).

10Памяти Павла Флоренского 2002, 85.

11Здесь, стóит, быть может, повторить, что эта автономия достигает предела в не-фольклорной деятельности — в европейской композиторской музыке, в вокальных жанрах которой сознательно тем или иным образом сводятся и коррелируют «продукты» двух разделившихся языков (словесного и музыкального). Весьма отчётливо это можно проследить в так называемой «бардовской» песне, в которой в одних случаях вербальный текст, произнесённый без музыки, не теряет своей полноценности (тип творчества, ориентированный более на письменную культуру), в других — не может быть полноценно воспринят без мелодического произнесения (тип творчества, более близкий фольклорному пению).

12Заведомо осознавая ограниченность результата, усиленно прилагал одну из наиболее популярных схем коммуникативного акта (якобсоновскую схему) к музыкально-фольклорной реальности и автор этих строк (см.: Алексеев 1988, 47-60).

13«... Структурализм, тщательно описав внутреннюю организацию многих текстов и кодов, обнаружил риторическую, текстуально-дискурсивную, природу литературы, чем подготовил переход к постструктурным представлениям. С другой стороны, новейшие установки на размыкание и плюрализацию прочтений и на учёт культурной детерминированности самой литературоведческой практики ознаменовали синтез семиотических методов 60-70-х годов с теми направлениями гуманитарной мысли, которые всегда отстаивали многозначность художественного текста и роль идеологических, исторических и биографических факторов» (Жолковский 1992, 4, выделено мною — Э.А.).

14В данном контексте примечательно название двух его статей из этого сборника: «К вопросу о применении структурно-семиотического метода в фольклористике» и «Первобытные истоки словесного искусства».

15Из этих утверждений следует, что и Г.Орлов различает «символическое поведение» и «более обычные» формы коллективного поведения. Ссылаясь на идею Алана Ломакса (Lomax 1978), что для человека музыка символизирует место рождения, радости детства, религиозные переживания, удовлетворение от участия в коллективных начинаниях, его любовь, труд — т.е. весьма существенные «стороны жизненного опыта, формирующего личность человека», он утверждает, что музыка внушает слушателю чувство безопасности и тем выполняет своё первоначальное предназначение. Переносясь же в ситуацию политизированного общества, где происходит вынужденное отчуждение человека от его корней, Орлов дополняет Ломакса и заявляет, что здесь музыка, напротив, часто обостряет «ощущение одиночества и оторванности от материнского чрева своего народа или племени... Человек, поющий одну из песен своего народа,... отождествляется с песней».

16О понятии «конситуация» см. ссылку 17 на стр. 23 в работе: Алексеев 1990.

17Возможно, здесь уместно привести обобщение высказываний М.М.Бахтина: «Интонация — репрезентация жанра» (см.: Памяти Павла Флоренского 2002, 119).

18По поводу соотнесения интонации и кинематографического кадра см.: Алексеев 1986, 34-35.

≈ Главная Об авторе и трудах Книги Статьи и доклады ≈

≈ Воспоминания Экспедиции Документы Письма ≈

≈ Фотогалерея Аудио Видео Мои гости ≈

≈ Творческие связи ≈

- Алексеев 1988: Э.Алексеев. Фольклор в контексте современной культуры: Рассуждения о cудьбах народной песни. — М.: Советский композитор, 1988.